入院時の連帯保証人と身元引受人

専門家のアドバイス:入院、介護を前提に思い立ったが始めどき。まずは緊急連絡先を決めておこう

自由気ままな一人暮らしを謳歌していた人も、いざ入院、介護となると、がぜん不便をかこつことになる。

ほとんどの病院では、入院の際に「連帯保証人」と「緊急連絡先」や「身元引受人」の記入を求められる。

連帯保証人は、万一入院費用が支払えない事態に陥ったときに代わりに支払ってくれる人で、「患者と生計を一にしない支払い能力のある成人」という条件がついていたりする。つまり、同一生計だと、同居の家族は連帯保証人にはなれないということだ。

一方、身元引受人や緊急連絡先は、「不幸にも本人が亡くなったときに遺体を引き取ってくれる人」という意味があるので、妻や夫や子ども、親やきょうだいなど家族の名前を書くことが多かったが、親族のいない単身者が増えてくると、病院では誰に頼めばいいのか迷ってしまう。

病院によっては、患者本人以外に手術の同意書へのサインを求めることがあるかもしれない。手術中の急変など、いざというときの救命措置、延命措置への判断を即時に求められることもあり、友人に気軽に頼めるものでもない。

しかしこれらは、院内ルールとして慣習的に行われていることで、厚生労働省は「身元保証人等がいないことのみを理由に入院を拒否することは、法律(医師法第19条第1項)の規定に抵触する」という旨の通達を出している。

治療を受ける権利は患者本人にあり、医療機関は治療する義務があるということだから、たとえ家族、親族であっても、患者本人の意向に反して手術同意や救命措置の判断ができるはずはない。

ましてや、身元保証サービス会社と金銭契約を結んでお任せにする類のルールでもない。

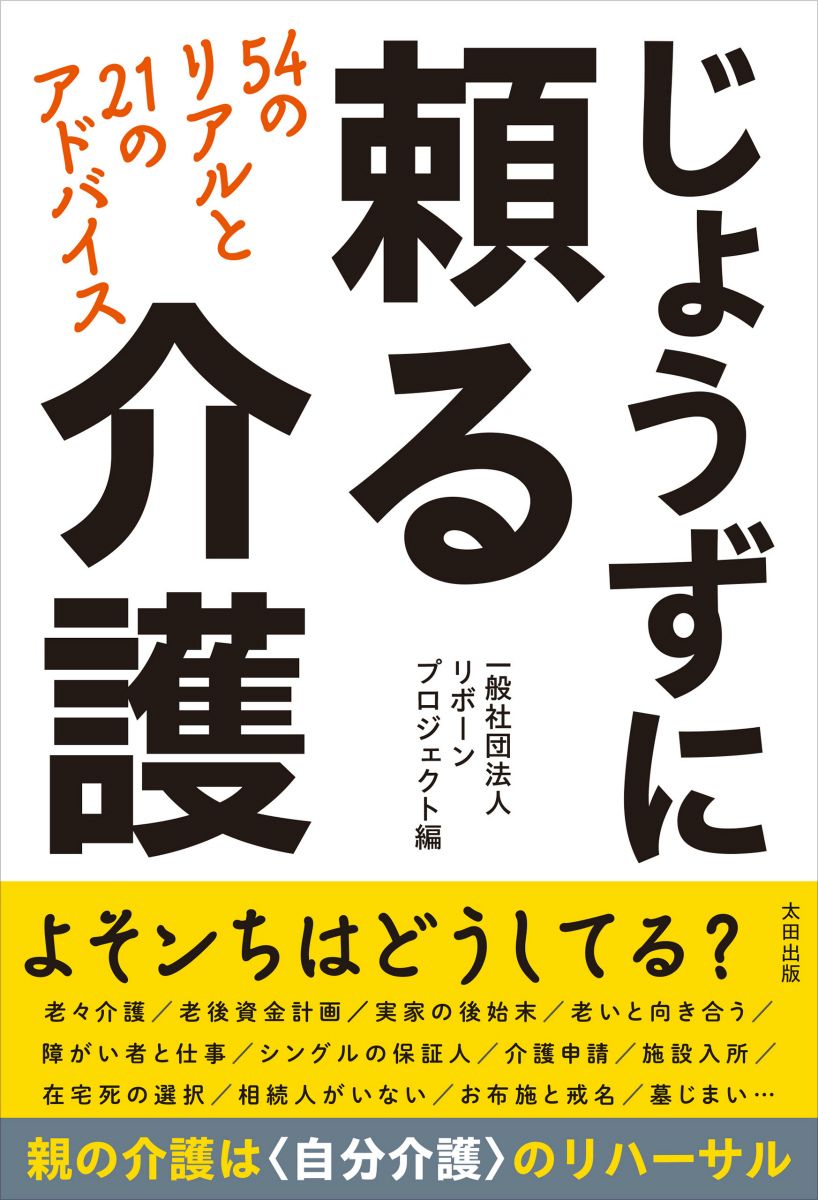

※本稿は『じょうずに頼る介護 54のリアルと21のアドバイス』(太田出版)の一部を再編集したものです。

『じょうずに頼る介護 54のリアルと21のアドバイス』(編:一般社団法人リボーンプロジェクト/太田出版)

親の介護は〈自分介護〉のリハーサル。では、「よそンちはどうしてる?」

親の認知症介護から完全セルフ介護まで、当事者たちの実体験によるリアルな事例集。本音で知りたかった実践的裏ワザと、正気の保ち方。

『じょうずに頼る介護』リボーンプロジェクト編・太田出版刊