夢の創作活動にたどり着く

ここで注目したいのは、歌劇団の活動にあたって、一三自らが脚本の執筆も行ったということ。その作品数は22本にも及び、一三は小説家として創作活動を行うという夢を、脚本家というかたちで実現させたことになります。

「宝塚少女歌劇団」の初公演は1914年なので、一三は41歳から創作者として新たな人生を歩みはじめたといっても過言ではないでしょう。

さらに、一三は昭和4(1929)年、56歳のときに阪急百貨店を創業。日本ではじめてのターミナル・デパートを設けて、乗客をさらに集めることに成功します。一三のクリエイティビティは、街づくりというジャンルでも、大いに発揮されることになったのです。

銀行員時代に憂鬱な日々を送っていた一三が、こんな40~50代を過ごすのだから、人生はわからないものです。

回り道もたくさんしました。本人も意図せずして生まれたチャンスばかりです。このまま自分の人生には、大したことは何も起こらないのではないか。そんなふうに絶望したこともあったことでしょう。

それでも「退路を断つ」ことで、一三は前を向かざるを得ない状況をつくり、自らの行動をかき立てました。

簡単にはうまくいかないからこそ、人生は面白い。50代を迎えてもなお、夢を持つ意味は十分にあるといえるでしょう。

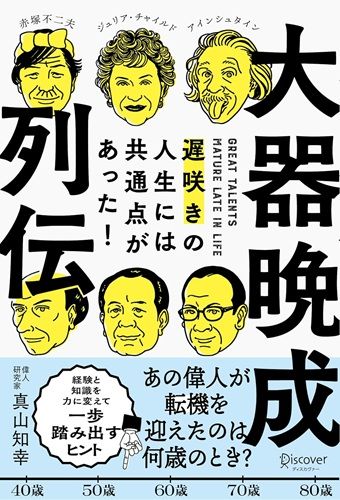

※本稿は、『大器晩成列伝 遅咲きの人生には共通点があった!』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)の一部を再編集したものです。

『大器晩成列伝 遅咲きの人生には共通点があった!』(著:真山知幸/ディスカヴァー・トゥエンティワン)

本書は、いわゆる「大器晩成型」の偉人たちが、どのように中年期を過ごしたのかに注目しました。

今まさに、多くの人が中年期に直面する「ミッドライフ・クライシス(中年期危機)」を、偉人たちはどう乗り越えたのでしょうか?