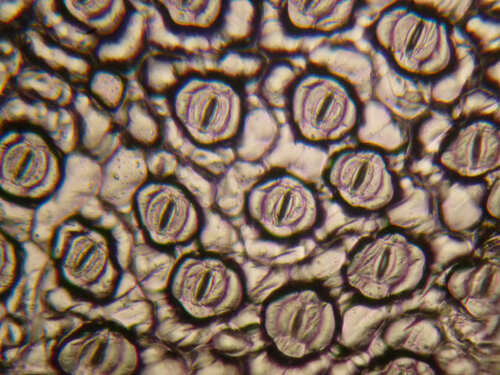

ツユクサの気孔は観察しやすい

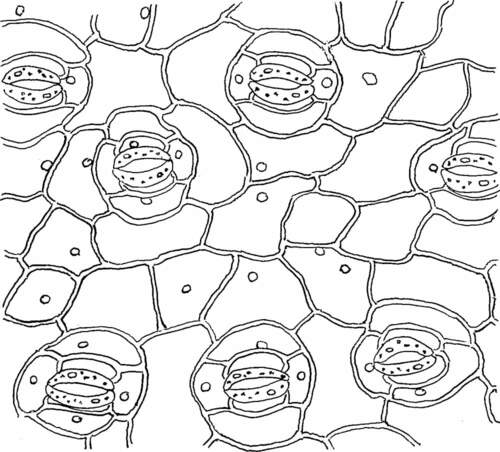

植物の葉っぱの表面には、汗をかくための孔(あな)がいっぱい開いています。この孔を通して、夏の強い日差しの中で、葉っぱから多くの水が蒸散するのです。このための孔が「気孔」とよばれるものです。気孔は、呼吸、光合成のための気体が出入りする孔でもあります。

気孔の大きさは植物の種類により違いますが、ツユクサの気孔は、他の植物に比べて、大きくきれいに並んで見えます。そのため、顕微鏡での気孔の観察に適しています。

また、この植物の気孔は、観察しやすいのです。ツユクサの葉っぱにメスやカミソリで約5ミリメートル四方に切れ目をつけて、ピンセットでそっと表皮をつまみあげると、表皮が薄く剥がれます。これをスライドガラスの上に置き、カバーガラスで押さえて、顕微鏡で見れば、気孔が観察できるのです。

この植物のように、容易に葉っぱの表皮が剥がれる植物は少ないのです。そのため、中学校、高校の生物実験での気孔の観察には、この植物の葉っぱが使われます。

ツユクサの気孔(写真:『雑草散策』より)

※本稿は、『雑草散策-四季折々、植物の個性と生きぬく力』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。

『雑草散策-四季折々、植物の個性と生きぬく力』(著:田中修/中央公論新社)

歩道の片隅、建物の陰、池の水面……街を歩くとあちこちで雑草に出会う。

ひっそりと、時には堂々と生えている雑草には、どんな生きぬく力があるのだろう?

四季折々の身近な雑草を案内役に個性豊かな植物の生きぬく力を紹介。