謎解きに終わりはない

人間の皮膚は、日光に当たると有害な紫外線を吸収してダメージを少なくするためにメラニン色素を蓄積する。このメラニン色素の蓄積によって、肌が黒く日焼けするのだ。

同じように、アントシアニンも紫外線を吸収する働きがある。日光が当たる部分だけに、アントシアニンを蓄積していたということは、アントシアニンは紫外線を吸収する目的だと推察できる。

そういえば、ノギの短いイヌビエはタネの部分が紫色になっているものもある。

おそらくは、ケイヌビエのようにアントシアニンを蓄積した毛の部分で紫外線を防ぐという方法と、種子にアントシアニンを蓄積して紫外線を防ぐという方法とがあるのだろう。

ということは、ムラサキエノコログサの紫色の毛も、紫外線を防ぐ役割をしているに違いない。

毛がなければ、種子にアントシアニンを蓄積して紫外線を防いだ方が良いが、エノコログサは毛があるので、種子が毛の陰になる。そこで、毛の方にアントシアニンを蓄積しているのではないだろうか。

これが、雑草サークルのメンバーが出した答だ。

「ただ、そうだとすれば、アントシアニンを蓄積しない緑色のエノコログサがあるのはなぜだろう」

岡山さんは、首をひねった。

一つの謎解きが終わったと思うと、必ず、次の謎が訪れる。

謎解きに終わりはないのだ。

そう思うと、岡山さんはなぜか自分が冒険者であるようなワクワクする気持ちになった。

わからないということは不安なはずなのに、わからないことはなぜか面白くもある。

(わからないって本当に不思議だ)

岡山さんは、そう思った。

※本稿は、『雑草教室-図鑑が教えてくれない植物たちのひみつ』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。

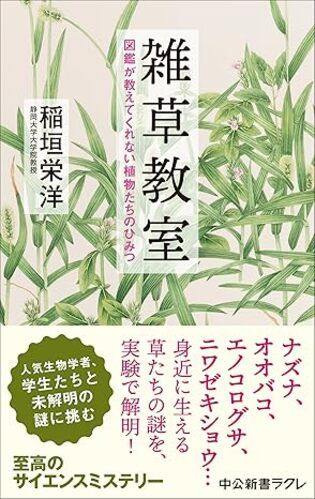

『雑草教室-図鑑が教えてくれない植物たちのひみつ』(著:稲垣栄洋/中央公論新社)

本書で書かれている植物に関するデータは、実際の実験によるもの。

研究などで解明されることのない“身近な疑問”について、学生たちが自ら試すことでたどり着いた「図鑑や論文では書かれることのない特性」を取り上げる。