開戦の前年に設立した早稲田大学商学部卒業生の会

私には気になることがあった。父が平成10年に79歳で亡くなった後、父の趣味が本の収集だったので整理しようと本棚を見たら、表紙に『昭和53年4月現在(卒業38周年)稲亜二六会』と印刷された冊子があったのだ。昭和53年までの会合の記録が掲載されていた。

私は何の会だろう?と思い、あちこち調べた。

そして、『日本工業新聞』(昭和53年10月12日発行)の『出会い』という欄に、『稲亜二六会』とタイトルがついた日本エヌ・シー・アール(株)(現・日本NCRコマース(株))の当時の社長・三富啓亘氏の記事を見つけた。その記事から、この会は昭和15年に早稲田大学商学部を卒業した人たちの会であることを知った。三富氏は稲亜二六会の幹事で、早稲田大学の「稲」と亜細亜の「亜」、卒業の年は昭和15年で紀元二千六百年なので「二」と「六」を取って会の名前をつけたこと、卒業と同時に軍隊に入る人もいて、戦死したら皆で弔い、将来は助け合おうという主旨の会であることなどが分かった。

私は三富氏の記事を読んで、父に直接、戦争と学友たちの姿を詳細に聞いておけば良かったと思った。

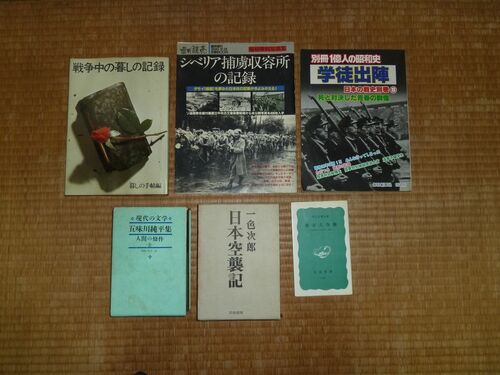

父は70代に難病になり、本のことばかり気にしていた。父の本棚には、戦争関連の本が何冊もあった。私は、忘れたいだろうに、なんで戦争関連の本を買うのだと聞くと、父は「納得がいかないのだ」と答えた。昭和20年3月10日の東京大空襲で両親と妹は死んだ。シベリア抑留から帰ってきたら、死んだと思われていて、愛する妻は別の人と結婚していた。本の中に、その答えを求めていたのかもしれない。

父が両親と妹の位牌を拝まなかったのは、その死に納得がいかなかったのだろうか?

父は私に、「俺が死ぬ時は、家族はそばにいなくてよい。親戚も呼ぶな。シベリアで死んだ仲間たちに悪いからな」と言った。

父は、その後、病院に入院した。深夜に医師が病室を見た時に、父は危篤だった。母と兄と私が駆けつけた時には、父は亡くなっていた。病院は桜の木々に囲まれていて、病室の窓の外は春の嵐で、闇の中を猛吹雪のように桜の花びらが散っていた。