筋肉の維持が健康の基盤となる理由

筋肉とは基本的にからだを動かすためのものです。したがって、筋肉が衰えてしまうと、立ち上がって目的とするところに自由に移動することが困難になってきます。

そして、それに起因する日常活動の減弱は、呼吸器、循環器、さらには脳・神経系の機能も低下させ、二次的に健康を脅かします。

さまざまな身体機能の維持には、まずはからだを動かす筋肉が必要といえるのです。筋肉が弱って身体諸機能が低下すると、それによってさらに筋肉が衰える……まさに負のスパイラルです。

ところが、1980年代くらいまでの健康づくりの基本といえば、むしろそれとは逆の発想で、まず呼吸器や心臓・血管系の機能をできるだけ若々しく保つことを第一としていました。

確かに心臓が止まれば死んでしまいますし、動脈硬化などによって血管が詰まると、心筋梗塞や脳梗塞になってしまいます。

当時、欧米では心疾患の予防が重要な課題となっていましたので、ある意味当然な方向性といえます。

しかし、呼吸器や心臓・血管系を働かせるためには、まずからだを動かす=筋肉を使わなければならないということが、あまり重要視されていなかったと思います。

仮に、習慣的にジョギングやウォーキングを続けていても、それだけでは加齢に伴う筋肉の衰えは十分に防ぐことはできません。

長くジョギングやウォーキングを続けるためにも、筋肉の機能を維持することは重要になります。

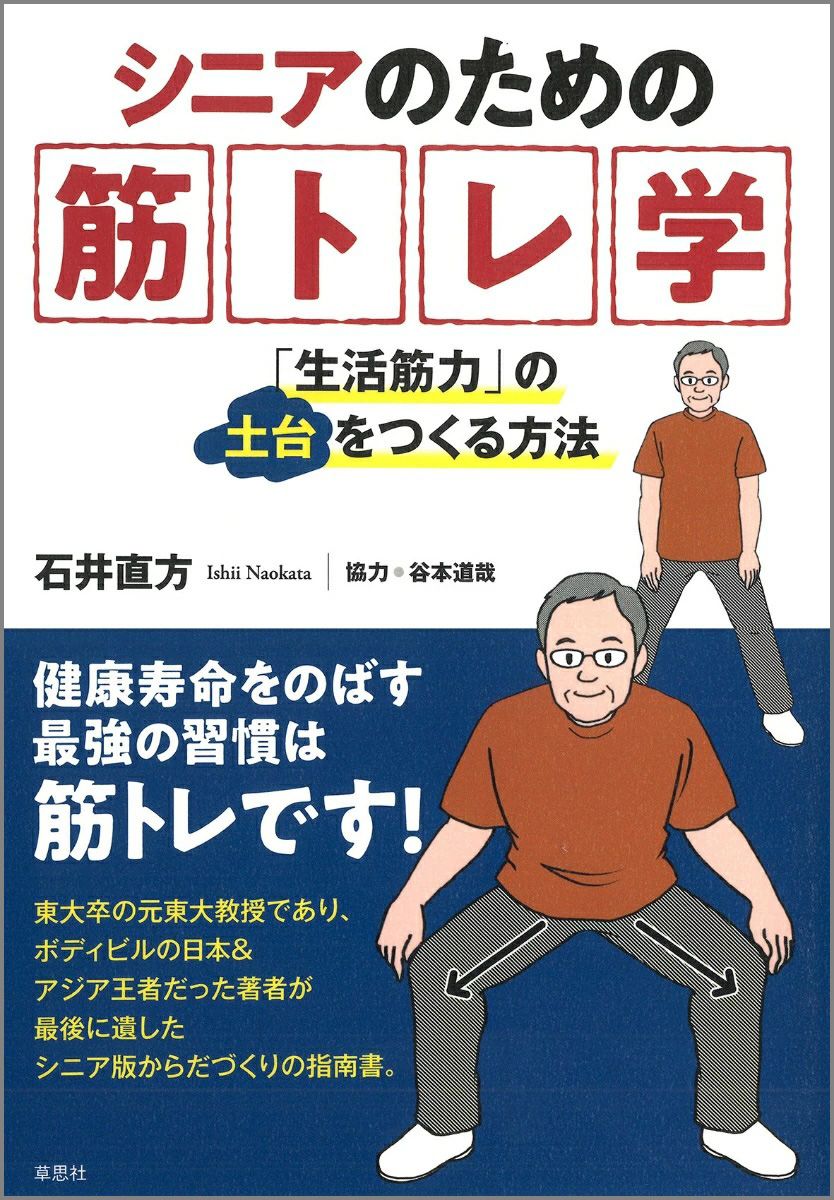

※本稿は『シニアのための筋トレ学 「生活筋力」の土台をつくる方法』(草思社)の一部を再編集したものです。

『シニアのための筋トレ学 「生活筋力」の土台をつくる方法』(著:石井直方・協力:谷本道哉/草思社)

健康寿命をのばす最強の習慣は筋トレです!

平均寿命と健康寿命の差を縮めて、いかに長く自立した生活を続けるか――。

本書は、その鍵を「筋肉=生活筋力」に見出した実践的な指南書です。

加齢にともなう筋力低下やフレイル(虚弱)、ロコモ(運動器症候群)、サルコペニア(筋肉減少症)などが健康寿命を縮めることをわかりやすく説明しつつ、筋力維持の重要性を豊富なエビデンスと実体験を交えて解説しています。筋トレをはじめるのは、「何歳からでも遅くない」と励まされる内容です。