英雄譚に含まれる男らしい愚かしさ

一方、現在、成人した子供の人生について、あるいは行為に対して、親が責任を持つべきか、積極的に支援すべきか、ということになると、平成大不況を経て、教条的な個人主義を標榜する言説はほとんど聞かれなくなった。

この作品が書かれた当時、メディアを賑わせた「親子の断絶」など、令和の社会が抱えた「8050」問題の深刻さに比べれば、子供の成長過程に現れる健全な現象に過ぎない。

そして作中、ロサンゼルスに渡った長女が、後年、父親に当てた手紙で「アメリカでは親と子を個人として、別のものとして社会が認めている」と書き、かつて自分が非難した父の態度に理解を示すことになるのだが、グローバル化が進んだ現在、その欧米型個人主義が一つの理念型に過ぎないことはだれでも知っている。

南欧や中欧の田舎では、濃密な親子関係が幅を利かせているし、一代前のアメリカ大統領がその地位を得たのは父親の財力に他ならず、テレビドキュメンタリーでは、他国で犯罪に手を染めた放蕩息子を、その国の非人道的な刑務所から父親が救出するのは「お約束」だ。欧米的個人主義の一枚下には、形に違いはあるものの、家族の絆と情の世界が横たわっている。

イデオロギーの背後にある実態も実情も知らずに、教条主義的にそれを自らの行動指針にしてしまったのは、息子乙彦だけでなく、その父信之の悲劇でもあり、英雄譚には必ずそうした男らしい愚かしさも含まれるように思われる。

いずれにせよ、名声に寄りかかり人生訓でも垂れつつ古典解説でもしていれば、死ぬまで尊敬を集め続ける立場にありながら、批判を怖れず、こうした形で昭和40年代の「現代」に肉薄し、完成させた「女流」の、世界への尽きることのない興味と底知れない力量に、あらためて尊敬の念を覚える。

※本稿は、『食卓のない家』(中公文庫)に収録した解説の一部を再編集したものです。

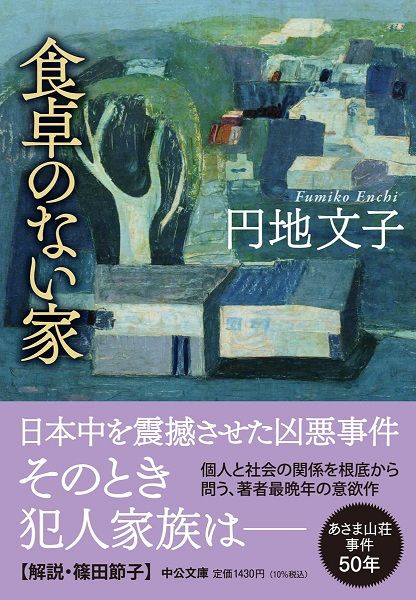

『食卓のない家』(著:円地文子/中公文庫)

学生運動の果てに行き着いた、過激派によるリンチ殺人と人質籠城事件。世間は学生だけでなく、親たちの責任も厳しく追及する。しかし、犯人の父親・鬼童子信之は「成人した子と親は別人格」として毅然とした態度を崩さない。その結果、家族には悲劇が訪れるが……。連合赤軍事件をモチーフに家族とは何かを問う、著者晩年の力作。