たばこをすって幸せな人生と、やめさせられて不機嫌になって生きるのと、どっちがいいか

川内 「あ、この人ってこのために生きているんだ」というのが分かると、ケアスタッフはその人を好きになれるし、相手も好きになってくれる。そうなるとケアスタッフのモチベーションはばーんと上がる。お互いに「この人の近くにいると、心地いい」という感じになるんですよ。

―― なるほど、なるほど。

川内 親がそういう心地いい状態にいると、私たちも「支えさせてくれてありがとう」だし。こういうことが、介護の世界での本当の「生産性」ということですね、と思うんです。

―― そりゃ効率が上がりますね。

川内 本当にそうです。「このために生きている」とスパっと言える人って、近くにいても楽しいですよ。「このため」の中身が、普通に考えたらつまらなそうなことでも全然いいんです。「たばこを吸うために生きてるんだ」と利用者さんが言ったときに、何でこの人はたばこなんだろうなと考える。そこからその人の生きざまが見えるわけですよ。

―― 見えるかもしれませんね。

川内 だから介護職員も、健康に悪くても無理に止めようとはしない。たばこをすって幸せな人生と、好きなたばこをやめさせられて不機嫌になって生きるのと、どっちがいいか考えてみよう、ということです。

「でも1日何十本もすったら死んじゃいます、死ぬのはだめですから5本にしましょうね」と言うと「ああ、そうか。たばこがすえるならもうちょっと生きるか」とマイルドセブンの箱を返してくれる。こんなやりとりは楽しいですよ。

※本稿は、『親不孝介護 距離を取るからうまくいく』(日経BP社)の一部を再編集したものです。

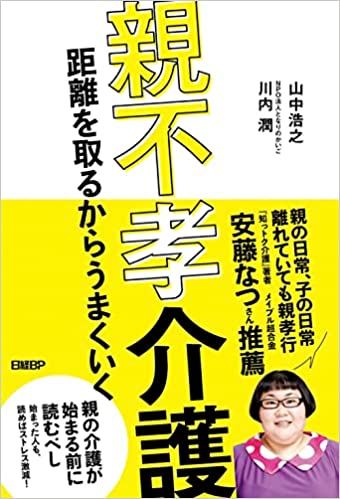

『親不孝介護 距離を取るからうまくいく』(著:山中浩之、川内潤/日経BP社)

「親と距離を取るから、介護はうまくいく」。一見、親不孝と思われそうなスタンスが、介護する側の会社員や家族をそしてなにより介護される親をラクにしていく。電通、ブリヂストン、コマツなど大手企業の介護相談で活躍中の川内潤さん(NPO法人となりのかいご代表)のアドバイスの元、遠距離の「親不孝介護」に挑んだ編集者の5年間の実録。親の介護が始まる前に、これを知っておくのと知らないのとでは、働き方にも介護のクオリティにも大きな差が付きます。公的支援を受けるべきかどうかのチェックシート、部下の介護離職を止めるための想定問答集も掲載!