彼女のその後

デビュー後、僕も何回か日本マドンナのライヴを観に行ったけど、彼女の演奏は、荒々しくてエモーショナルで素晴らしかった。さらに言うなら、同世代でロックバンドをしていた、高くてきれいなヴォーカルをした男の子たちの、その内向きの自意識を蹴散らすような堂々としたたたずまいだった。当時の代表曲は、「村上春樹つまらない」「幸せカップルファッキンシット」あたりだっただろうか。

そんな日本マドンナは当時、音楽ライターの松村正人さんから次のような評価を受けている。

女子高生という、宮台真司以降特権的に語られてきた場所からセカイに手を伸ばす彼女らにはディケイドの違いにもかかわらず、似たような愛憎は息づいており、愛とか憎しみとかにはにかむ女子高生らしい気持ちもまた持ち合わせている。世代論や、まして年の差なんて詭弁にすぎないといいたい私がいる一方、「東京で深呼吸をした、まるでコカインのようだ/私の肺は東京になり、それは東京病と言った」と歌われると、両肩にのしかかるリアリティに前屈みになり、彼女たちが「村上春樹つまらない」で切って捨てた村上春樹が『アフター・ダーク』でゼロ年代に描ききれなかった90年代の渋谷=東京をテン年代の女子高生が皮膚感覚で感じかつ更新したのに驚かざるを得ない。

――「BITCHFORK DISC REVIEW 00’S 2000-2010」『ゼロ年代の音楽 ビッチフォーク編』

授業は無気力気味で、最低限の課題をこなしたうえで、わりと好き勝手な感じでふるまっていた印象だった。くだんの村上春樹も授業の合間に読んでいたことを覚えている(そのときは、『辺境・近境』だったか紀行文を読んでいた記憶がある)。

彼女にとって大事だったのは、学校的な「こうしなさい」という規範の外に出ることだったはずである。理性的なだけの論文指導では、そのような規範を相対化するのはなかなか難しいだろう。当時の彼女にとって、そのような規範を打破するような力強さをもっていたのは、戸川純のような生々しいまでの身体の表現だった。

彼女は軽音部でバンド活動をしていたわけではない。彼女にしてみれば、部活動もまた、つまらない学校的規範とともにあったのかもしれない。だからこそと言うべきか、教員-生徒という関係を一瞬離れ、学校ではなかなか見せることのない趣味の部分で盛り上がった感触が印象深く残っている。教員として思うのは、彼女が抱えていたであろう初期衝動をかたちにすることに、いかに教育は関わることができるのか、ということだ。

僕は小論文の授業を担当していたが、彼女の内側には言葉にならぬ感情がうごめいていたことだろう。国語の教員としてそのような感情のうごめきをおもてに出すことは、残念ながらできなそうだ。というか、そんなことにまで介入すべきなのかもわからない。

※本稿は、『学校するからだ』(晶文社)の一部を再編集したものです。

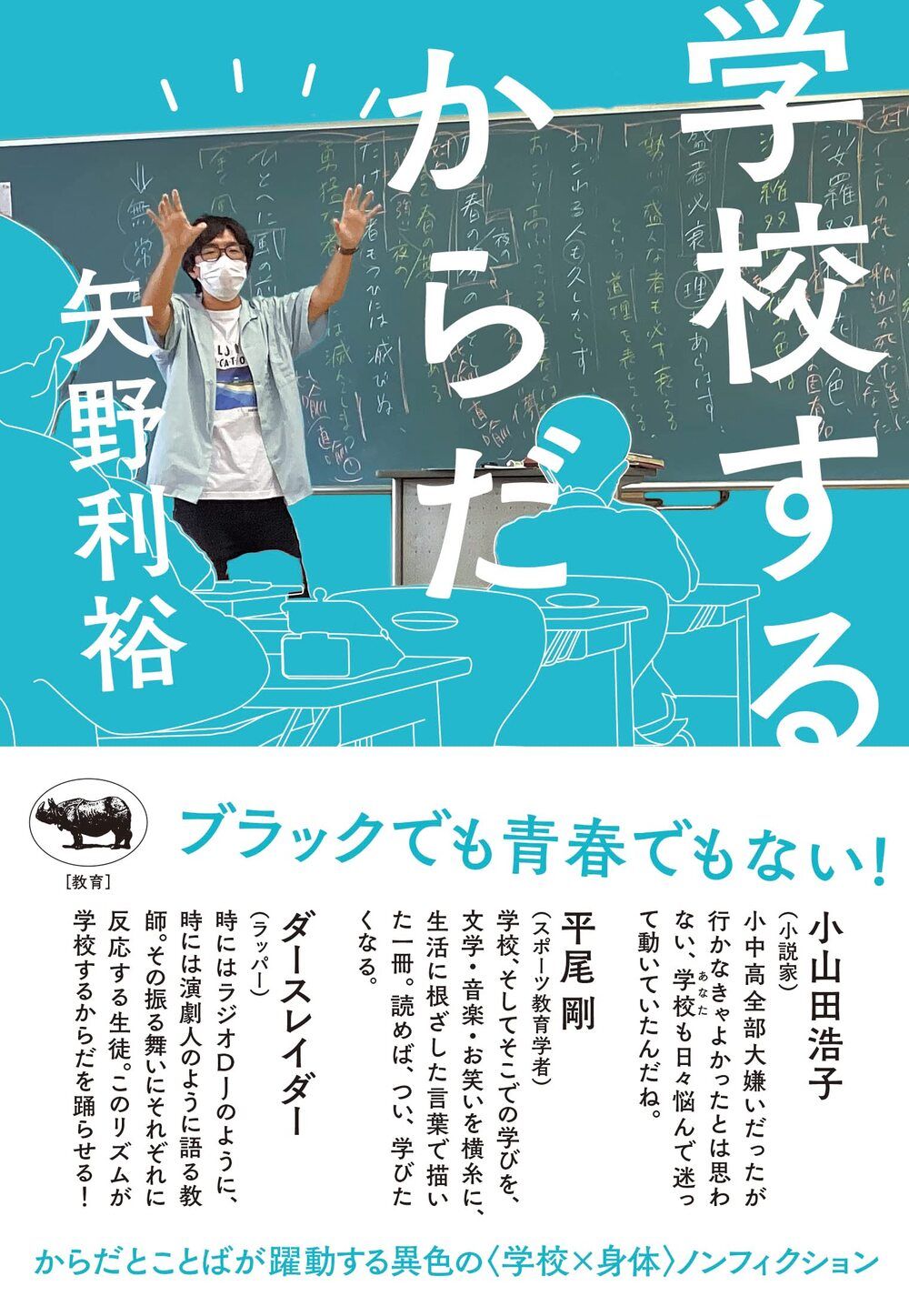

『学校するからだ』(著:矢野利裕/晶文社)

「shhh…」と小声を発して返事をそろえるサッカー部員、広島出身ではないのに広島弁を操るヤクザ的風貌の生活指導。旧エヴァを愛し、シン・エヴァに失望した生徒との対話、破格の走りで男子をごぼう抜きにした女子生徒、そして肝心なところで嚙んでしまう著者自身──。 現役教員の著者が、学校のなかの〈からだ〉と〈ことば〉が躍動するマジカルな瞬間を拾い集めた、異色の〈学校×身体〉ノンフィクション。