武士たちが自分の利害のために、担ぐ神輿を決めた

ここに至って意識してもらいたいのは「家臣の合意」が武家の棟梁を決めるということです。

在地領主である武士たちが自分の利害のために、担ぐ神輿を決めている。それは頼朝の父・義朝が南関東で活躍したときと実態はまるで変わっていません。

義朝の下に集った武士たちも、頼朝の下に集った武士たちも、「ひとりはみんなのために、みんなはひとりのために」というかたちで自分たちの利益のために行動し、義朝や頼朝を担ぎ上げたということになります。

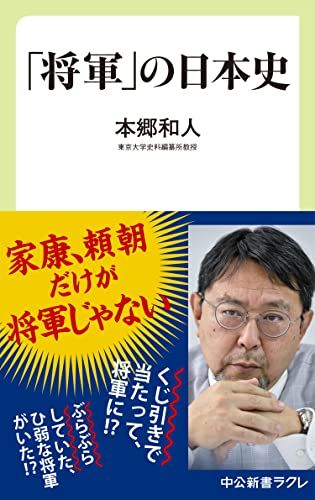

※本稿は、『「将軍」の日本史』(中公新書ラクレ)の一部を再編集したものです。

『「将軍」の日本史 』(著:本郷和人/中公新書ラクレ)

幕府のトップとして武士を率いる「将軍」。源頼朝や徳川家康のように権威・権力を兼ね備え、強力なリーダーシップを発揮した大物だけではない。この国には、くじ引きで選ばれた将軍、子どもが50人いた「オットセイ将軍」、何もしなかったひ弱な将軍もいたのだ。そもそも将軍は誰が決めるのか、何をするのか。おなじみ本郷教授が、時代ごとに区分けされがちなアカデミズムの壁を乗り越えて日本の権力構造の謎に挑む、オドロキの将軍論。