しぼんでいくキャリア官僚への期待

そんな官僚生活の繰り返しの末に、辿り着くべき最高位の事務次官ポストを、どんな思いで見ているのか。

以前は、「いつの日か自分も……」と憧れの対象として捉えるポストだったが、最近は想像以上に冷めた目で見ているようだ。

「30数年かけて得られる代償が、次官では寂しい限りですね。かつては華やかだった天下り先も、どんどん失われているし……」

そう語る若手の声に、次官をピラミッドの頂点に仰ぐ官僚機構そのものが、かつての輝きを取り戻す術があるのか、真に再検討すべき時期を迎えているのは明らかだ。

話の中にたまたま「天下り」が出てきたが、若手にとっては先の先の話には違いないものの、天下り全盛時代のかつての指定席が、櫛の歯が欠けるように失われていく様を見ると、キャリア官僚への期待もしぼんでいくのは自然の理でもある。

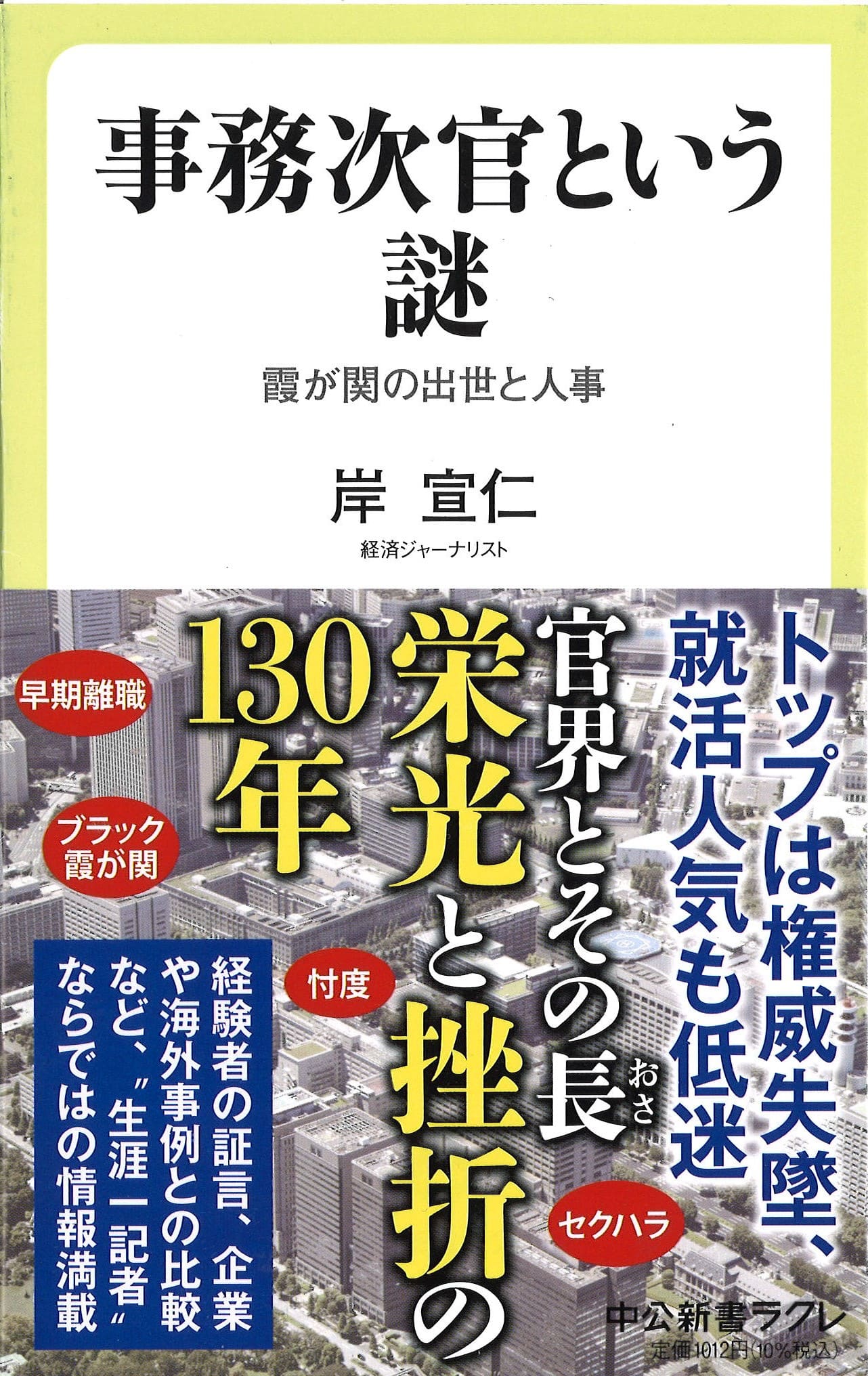

※本稿は、『事務次官という謎-霞が関の出世と人事』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。

『事務次官という謎-霞が関の出世と人事』(著:岸宣仁/中央公論新社)

事務次官、それは同期入省の中から三十数年をかけて選び抜かれたエリート中のエリート、誰もが一目置く「社長」の椅子だ。ところが近年、セクハラ等の不祥事で短命化が進み、その権威に影が差している。事務次官はどうあるべきか? 長年、大蔵省・財務省をはじめ霞が関を取材し尽くした生涯一記者ならではの、極上ネタが満載。