海外市場でのドラクエとFF

ただ、実はこれは国内に限った話で、『FF7』の本当にすごいところは、それまでJ‐RPGがなかなかメジャーになれなかった海外市場で、なんと1000万本を超える別次元のヒットをとばしたことです。

ソニーがプレイステーションをグローバル市場に展開するのとうまくタイミングが合ったこともあり、『FF7』は海外で熱狂的なファンを多く生み出しました。

これによって、日本国内では国産RPGの双璧としてライバル関係となっていたドラクエとFFの2シリーズですが、海外市場での存在感はまったくかけ離れたものになっていきます。

実はドラゴンクエストも『DragonWarrior*』というタイトルでファミコン時代からずっと海外版を販売していたのですが、それほどメジャーヒットはできていませんでした。

具体的な販売本数のデータは入手できていないものの、僕自身、2001年ごろに旅行でロンドンを訪れたとき、現地のゲーム雑誌で「君はDragonWarriorを知っているか?」という特集記事が掲載されていたのを覚えています。

その内容は「FFシリーズのファンだったら、そのルーツでもある『DragonWarrior』もプレイするべき!」というようなもので、逆にそういう「知る人ぞ知る名作シリーズ」的なニュアンスで紹介されるほど海外市場でのドラクエの認知度は低いのだな……と思ったものです。

ゲーム市場のグローバル化はこの後、現代に至るまで進行し続けています。そこでうまく海外市場での認知に成功したFFは「世界的タイトル」に脱皮していき、逆に一歩遅れをとったドラクエはよりドメスティックな「国民的タイトル」として、独自の道を歩んでいくことになります。

* DragonWarrior:かつて北米でドラクエシリーズを展開する際に用いられていた名称。現地ではSPI社が『DragonQuest』というTRPGを販売・商標登録していたためである。

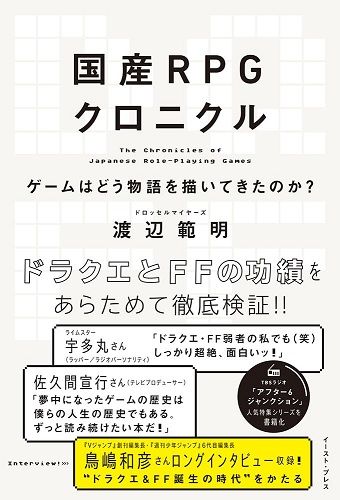

※本稿は、『国産RPGクロニクル ゲームはどう物語を描いてきたのか』(イースト・プレス)の一部を再編集したものです。

『国産RPGクロニクル ゲームはどう物語を描いてきたのか』(著:渡辺範明/イースト・プレス)

「国民的ゲーム」として、日本のカルチャーに大きな影響を与えているドラゴンクエストとファイナルファンタジー。日本ではRPGがなぜこれほど人気なのか。ゲームで物語はどう表現されるようになったのか。元スクウェア・エニックスのプロデューサーで、気鋭のゲームデザイナーである著者が、ゲームシステム・世界観・制作体制に注目し、ドラクエとFFの功績をあらためて検証する。