上級男性貴族の装束は華やかで上質だったと思われる…

また六位でも殿上人となった蔵人は無文(むもん)に限定されるが青色の着用を許された。こうして特定の官人に上位の衣服を天皇の許可することを「禁色勅許」といった。ただし、勅許は天皇一代限りのもので代替わりの際に無効となる。

また、蔵人以外への禁色勅許は原則として大臣・近衛大将の子か孫に与えられる特権で、この特権を与えられた殿上人を「禁色人」と称した。

やがて、この禁色勅許の対象者は摂関家それに次ぐ、清華家(せいがけ)に相当する家の出身者に限定され、摂関家嫡流の者には元服時か直後に禁色が許される慣例となったようだ。

そして、天皇のみが許される「黄櫨染(こうろぜん)」、皇太子の「黄丹(おうに)」は「絶対禁色」となった。

男性官人が許されたのは、公卿と同様の文様のある綾や色を下襲(したがさね)や半臂(はんぴ)、表袴に使用することだが、直衣(のうし)や指貫、青色袍(あおいろのほう)にも使用されていた。

許可されていない四位以下の官人(参議除く)は無文の平絹であった。

このように平安時代は、男性も上流階級になれば色だけでなく、より光沢のある絹の綾の生地に地紋が浮き出て、上級男性貴族の装束はさぞ華やかであったに違いない。

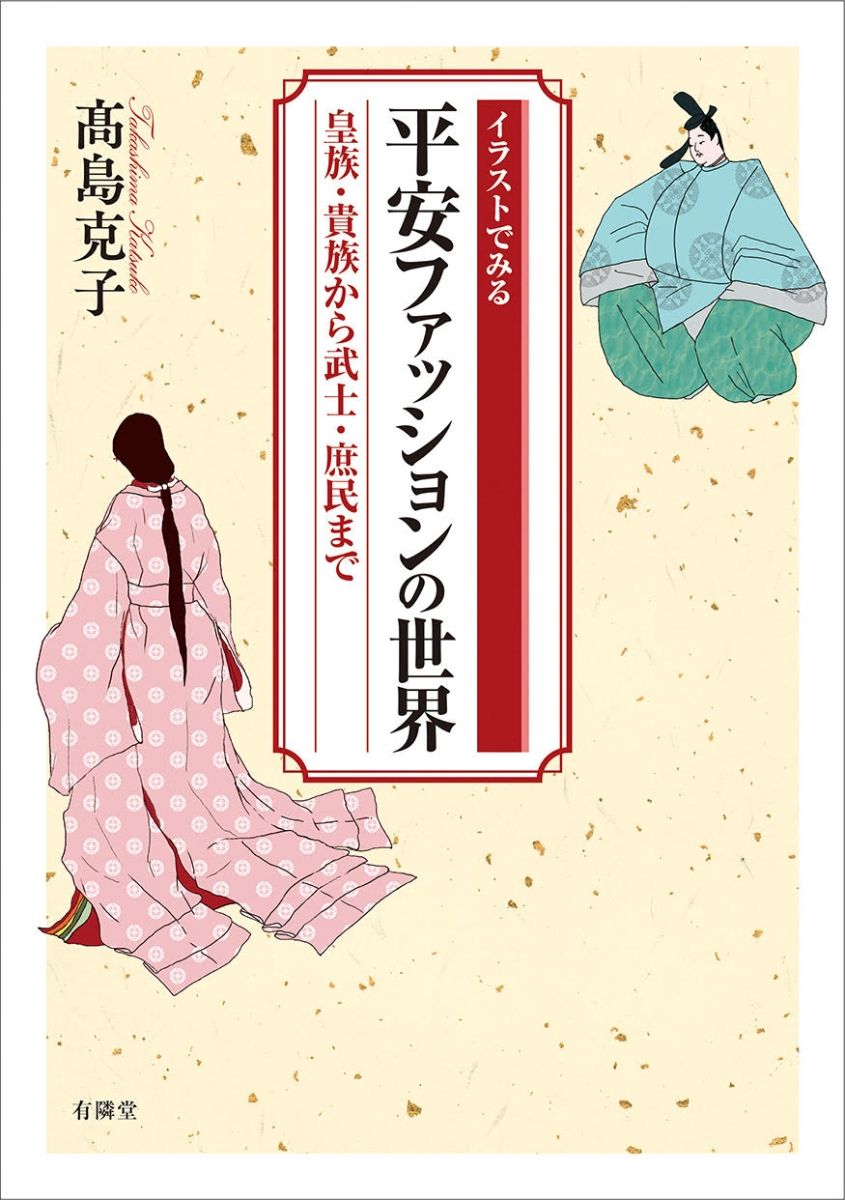

※本稿は『イラストでみる 平安ファッションの世界』(有隣堂)の一部を再編集したものです。

『イラストでみる 平安ファッションの世界』(著:高島克子/有隣堂)

「十二単」は、なぜあんなに重ね着なのか?

平安時代400年の歴史と装束文化を、カラーイラスト満載で解説!

2024年大河ドラマ「光る君へ」がもっと楽しくなる。

日本史上の服飾文化の変遷を調べてきた服飾デザイナーである著者が、貴族はもとより、皇族から庶民までの代表的な装束を、カラーイラストとともに紹介します。