介護における「子どもの役割」

現在は、親の介護に悩んでいる人に対して、「つい声が大きくなってしまうことはありますか?もし、そういう気持ちがあるとしたら、なんでそうなってしまったのか、ご自身で思い当たるフシはありませんか? そうならないために、今日は職場からすぐに家に帰るのではなく、どこかに寄って、息抜きしてみませんか?」。

そんな介護保険法のなかではなかなかフォローできない、家族の相談に乗っています。

問題なのは、日本人の家族意識介護のプロとしての視点からお伝えすると、介護休暇・休業は、入居希望の施設の下見やケアマネジャーとの面談など、介護の体制作りのために取るべきで、直接、親を介護するために利用すべきではありません。

介護における子どもの役割は、直接介護をする「プレイヤー」ではなく、さまざまな人に協力してもらいながら介護を進める「マネジャー」なのです。

ところが実情は、ほとんどの人が「親の介護は子の務め」という日本人特有の家族意識にとらわれて、直接介護をするために利用してしまいます。

その結果、親子の関係がぎくしゃくしてしまったり、きょうだい間でもめたりと、家族の関係を悪化させてしまうのです。そうならないためには、これまでの家族意識をアップデートすることが欠かせません。

そこでここでは、多くの人がやってしまいがちな親の介護の事例を挙げながら、何がいけないのか、どうすればいいのかを解説していきます。

介護休暇・休業が取りやすくなることで、それをどう活用して、どういう介護をしていけばいいのかを、今こそ考える必要があります。

そして、いい介護とはどういうものか、どうしたら介護の醍醐味に辿り着けるのか――今回の法改正が、介護のことを考えるいい機会となり、この本がその一助となることを願っています。

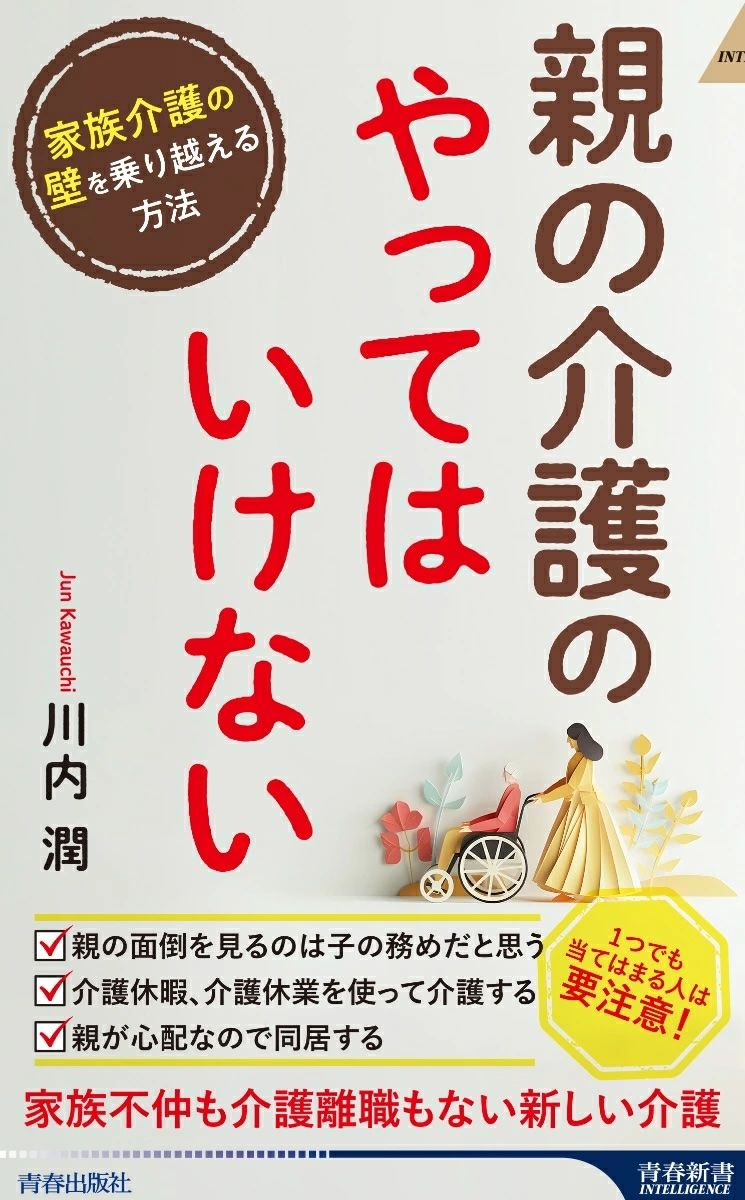

※本稿は『親の介護の「やってはいけない」』(青春出版社)の一部を再編集したものです。

『親の介護の「やってはいけない」』(著:川内潤/青春出版社)

子供の役割は、介護の「プレイヤー」ではなく「マネジャー」になることです。

3000件以上の介護の悩みに寄り添ってきたプロが教える親も子もラクになるヒント。

家族不仲も介護離職もしない新しい介護のヒントを紹介。