歌と台詞が自然につながった物語世界

多彩な歌声による表現はまた、台詞にも変化をもたらす。歌への自然な移行を可能にするような台詞の美しい抑揚、歌のような抑揚も編み出される。作品に台詞部分と歌唱部分があるからといって、現在の演者はそれらを「歌は歌、台詞は台詞」として分けて考えるのではなく、歌も台詞もシームレスに表現しようと努めている。

日本のミュージカル界で表現力を持つ俳優たちは、たとえば歌っているナンバーの歌詞を、旋律に乗せずに語ったとしても違和感のない台詞力を披露できるだろうし、台詞自体を音楽のような抑揚で響かせることができるだろう。

このように、歌と台詞の「段差」を感じさせない工夫は、作者側だけではなく、演者によっても進められている。そして客席で観劇するミュージカルファンの間にも広まってきた。

俳優を賞賛する際に、「語るように歌い、歌うように語る」ことに言及するコメントを目にすることも多くなった。観客もまた、より自然に繋がった歌と台詞が構築する物語世界を感じようとしているということだろう。

つまりミュージカルの観客は、コンサートのように歌だけを独立に聴こうとしているのではなく、台詞劇を観に来ているのでもなく、歌声に乗った芝居を求めているのだ。

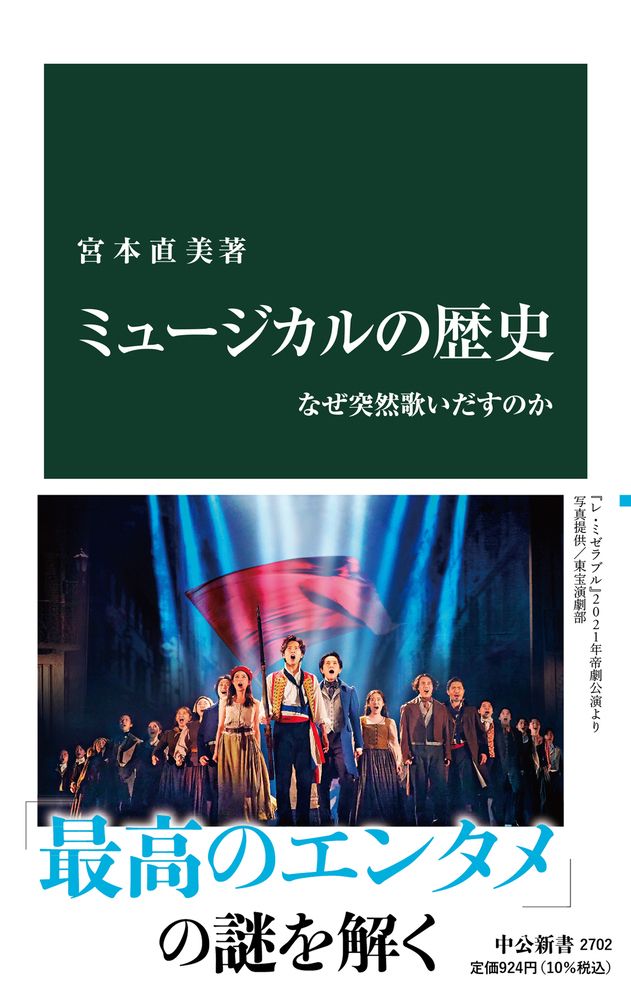

※本稿は、『ミュージカルの歴史――なぜ突然歌いだすのか』(中公新書)の一部を再編集したものです。

『ミュージカルの歴史――なぜ突然歌いだすのか』好評発売中です

物語と台詞、そして歌で成り立つ舞台、ミュージカル。ヨーロッパの歌劇と大衆的な娯楽ショーをルーツに、アメリカで誕生した。本書は娯楽ジャンルとして成長してきたミュージカルの本質を、音楽に注目して探る。オペラとミュージカルの違い、楽譜やレコードによる流通、ティン・パン・アレーの音楽供給システムとの協同、ポピュラー音楽の流行との連動とずれ、映画やドラマの劇伴音楽との異同を視野に入れて立てる「なぜ突然歌い出すのか」という問いは、言葉と音楽という古くからの問題の新しい地平を拓く。