時間は刻々と過ぎていく

マンションの部屋の窓からは小学校が見えた。祖父は島で長く教員をしていた。校庭を走り回る子どもや若い教員の姿を、この寒々しい部屋で毎日目にしているのかもしれない。

島にいた方がどれだけ良かっただろう。私はそのときはっきりとそう思ったけれど「おじいちゃん、島に帰ろうよ」とは、どうしても言えなかった。

祖父はこの先もマンション暮らしを続けていくだろう。でも、どうして? やはり分からないでいる。

時間は刻々と過ぎていき、気がつけば、祖父の福岡での生活は丸二年になろうとしている。

※本稿は、『The Last Years/最後の旅』の一部を再編集したものです。

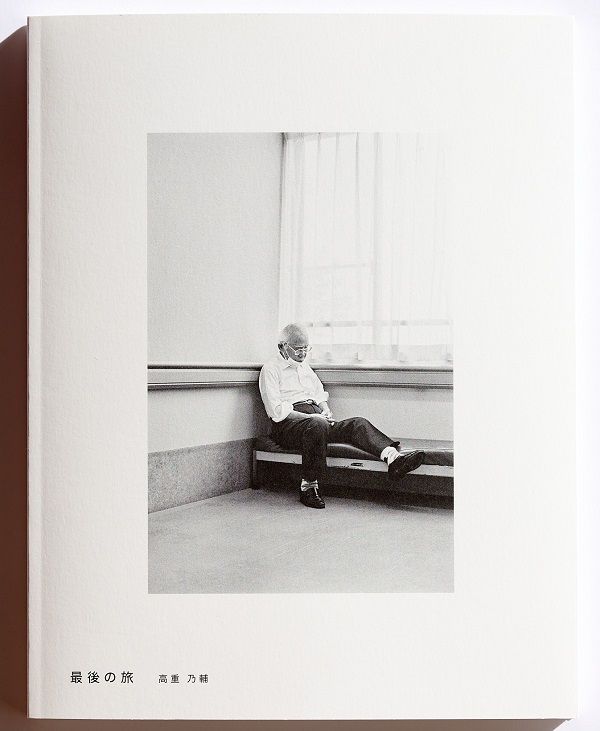

『The Last Years/最後の旅』(高重乃輔)

島の自然は強く、厳しく、優しい。祖父と祖母はそんな島の一部であるかのように、エネルギッシュでいつも自然体な人だった。二人はずっと島で生きていき、やがて亡くなれば、島の風や土になるものと思っていた。だから二人が、叔母の住む福岡で余生を過ごすと聞いた時は、驚き、そして、寂しく思った。祖父は九十四歳。身体は元気だったけれど、物忘れが多くなっていた。祖母は八十八歳。怪我が続いて、介護施設と病院とを出たり入ったりしていた。二人だけで島で暮らすのは、だんだん難しくなってきていた。でも、だからといって、晩年になってどうして島を出なくてはならないのか。二人は長い間、そこで暮らしてきたというのに。私は、島を離れることになった二人を、写真に残したいと思った。