戦国時代を生き抜き家名を存続させた

ライバルの三男信孝と実質的な家督を争い、羽柴秀吉に協力して柴田勝家を破るまではよかったが、その後、秀吉と小牧・長久手で戦ったものの伊勢を蹂躙(じゅうりん)されて和睦に応じた。

秀吉の家臣に転じたが、気位だけは高かったものか、北条攻めののち、転封を拒んで追放された。

秀吉にとっては、天下統一にメドが立った後に信雄を主筋として特別待遇する必要もなくなり、言いがかりをつけて追放したにすぎない。その後、許されて秀吉の御伽衆(おとぎしゅう)に加えられた。

秀吉の没後、関ヶ原の戦いで西軍に属して失領したが、大坂の陣では徳川方の動きをし、家康から5万石を拝領した。

寛永7年(1630)没。73年の長寿を全うした。

波乱万丈の人生だったが、戦国時代を生き抜き、織田家の家名を存続させたという意味では重要な役割を果たしたといえよう。

子孫は大名(出羽・天童藩、丹波・柏原藩)として明治維新を迎えている。

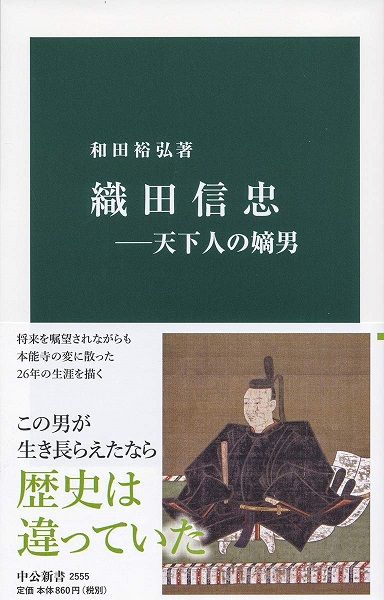

※本稿は、『織田信忠―天下人の嫡男 』(中公新書)の一部を再編集したものです。

『織田信忠―天下人の嫡男 』(和田裕弘/中公新書)

織田信忠は、父信長から才覚を認められ、十九歳の若さで家督を継承した。大軍の指揮を任され、紀伊雑賀攻めに続き、謀叛した松永久秀の討伐に成功。さらには先鋒の大将として信濃・甲斐に攻め入り、宿敵武田氏を滅ぼして信長から称賛される。だが凱旋からほどなく、京都で本能寺の変に遭遇。明智光秀の軍勢に包囲され、衆寡敵せず自害した。実績を積み重ね、将来を嘱望されながらも、悲運に斃れた二十六年の生涯をたどる。