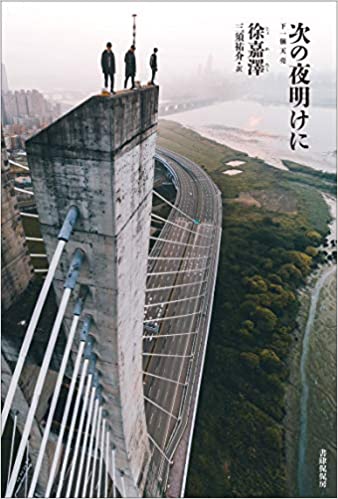

『次の夜明けに』著◎徐嘉澤 訳◎三須祐介 書肆侃侃房 1900円

隣人のような存在感のある登場人物たち

現代台湾史を背景に、台湾の新世代作家がある一つの家族の正義と秘密と愛の変遷を描く。

始まりは一九四七年。終戦で日本統治時代が終わり、中国大陸からやってきた国民党政府が行政を担っていたが、台湾人との間には軋轢が生じていた。二月、闇煙草売りの台湾人女性が取締官に暴力を振るわれ、抗議した民衆への威嚇射撃で死者が出た事件をきっかけに、大規模なデモと抗議活動が起きた。最後は国民党政府に鎮圧されたこの二二八事件で、新聞記者だった男はなぜか病んで心を閉ざし、二人の幼い息子にも向き合うことなく、妻に守られて後半生を送ることになった。

この謎が明かされるのは何十年も経ってからだ。揺れ動く社会のなかで家族は捻れるように次の時代へと押し出されていく。民主化運動の波に翻弄されながら二人の息子は成長し、それぞれ弁護士と新聞記者になってからも正義と保身との間で葛藤する。家族間の確執もくすぶったまま。記者になった起義(チーイー)の一人息子・哲浩(ショーハオ)は、歴史にも政治にも関心がないが、ゲイであることで父親と衝突する。

ダム建設反対運動、いじめによる少年の死亡事件、水害、外国人就労者の問題、LGBTパレードなど、他人事とは思えない現実が巧みに物語に取り入れられているからか、登場人物は誰もが私たちの隣人のような存在感がある。夫の秘密を守る妻。アメリカという外の世界に希望を見出そうとして果たせなかった叔母。外国で、あるいは年齢を経て、仕事をしながら伴侶を得た女たち。そのなかで、新しい世代の哲浩が父親との対立を乗り越え、恋をして揺れながら変わっていく瑞々しい姿は、希望のように胸に残る。