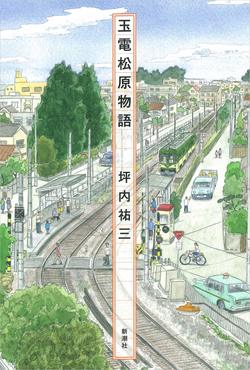

『玉電松原物語』著◎坪内祐三 新潮社 1700円

『小説新潮』連載中に急逝した著者の遺作

子ども時代を過ごした町を思うと、郷愁にとらわれる。しかし、思い出すのは優しく甘い記憶だけではない。子どもの暮らしは、やるせないものだから。

坪内祐三の記憶力は特別製で、事柄とともに気持ちも鮮やかに再現される。これは彼が幼少期を過ごした世田谷区赤堤(あかつつみ)界隈(玉電松原駅近く)のことを描いた随筆だが、昭和中期の商店の並びから、一軒一軒の店の品揃えやメニュー、そこでの出来事など、克明に憶えていることに驚かされる。そこにはチンチン電車「玉電」の支線が走っていた(現在の東急世田谷線)。

わたしが生まれ育った町はそこからほんの数駅だが、この本に描かれる松原駅あたりはずいぶんあか抜けて見える。しかし田舎という意味では五十歩百歩である。どちらも農道と牛馬の町だった。世田谷区の中で高級住宅街と呼べる場所などはごくごく一部だ。そしてそれは、著者やわたしの育ったエリアではない。

その「東京のなかの田舎」を描いてこれほど正確な文章にはなかなかお目にかかれない。潔く歯切れのよい描写だ。本と雑誌と文房具を買いに通った近所の書店「松原書房」。そこで店番兼配達員をしていた、頼りない「安やすさん」のこと(町の書店は近所の家に、発売日に雑誌を配達してくれるものだった)。レコードを買いに行った電気店「布ふ 川かわ電気」のこと。あの時代、あの商売、あの一日の過ごし方。なくしてしまったものをもう一度だけ手にとってしげしげと見るような気がする。

著者はこれを『小説新潮』に連載している途中で急逝したので、これは正真正銘の遺作である。まだ続きが読みたかった。しかしこれが、遺作にふさわしい幕切れのような気もする。